月初,第十七届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛在福州大学举办。厦门大学嘉庚学院学子斩获19个奖项,包括特等奖1项、一等奖5项、二等奖5项、三等奖7项,“科创类”社团精品项目三等奖1项。其中,一等奖获奖数再攀高峰,成就该校历届参赛之最。

全省乃至全国“大擂台”上的频频亮眼表现,一次次将这所不一样的高校推到聚光灯下。就学科竞赛而言,有人发现,自2012年以来,在“全国普通高校学科竞赛评估结果(本科)”中,该校连续8次位居全国民办高校及独立学院前两名(其中7次为第一名),最佳排名位居全国高校第164名。另外,在全国普通高校大学生竞赛排行榜第八轮总排行榜(本科)中位居全国第183名。

与此同时,更多的人透过赛事发现了嘉庚学院更多的“不一样”。譬如,备考学生有专座,教师有独立办公室并开放答疑时间,20多年前就有了宽松的转专业政策,体育课不叫体育课,叫体育俱乐部,射艺、龙舟、匹克球都是体育课……听起来超绝的这些“不一样”,被师生及社会各界冠以“独‘嘉’”之名。

打破边界 让学生“按需成长”

变化与创新,像热烈盛放的花,总能引来较多的目光,而深深扎于土壤之下的根系或许更值得关注。对嘉庚学院来说,以学生为中心,让每一个学生获得属于自己的成长,是一切的起点、核心的办学理念,更是所有创新之下始终坚守的不变。

最近,该校开设了12个微专业,面向在籍本科生招生,学制1年或1.5年,学分10到20分,暂不收取学费。此举意在帮助学生提高知识结构的复合性,提升其就业竞争力,亦颇受大学生欢迎。

该校会计与金融学院2022级学子吴奕霏一边读着“会计学”专业,一边被“跨国品牌运营与管理”微专业录取,她感叹,很幸运,也很开心!原来,微专业“跨国品牌运营与管理”依托于嘉庚学院深具影响力的国际班项目,该项目历经十余年发展,积累了丰富的国际化人才培养经验。该微专业聚焦“全球战略视野、跨文化沟通能力、跨国品牌运营与管理”三大核心能力,由外籍教师与海归博士联袂执教,全程英文授课。修读完成培养方案所规定的课程且成绩合格的学生,不仅可以增长新的知识和技能,还可获得学校统一出具的微专业学习证明,“也算是为自己的简历增添了一抹特别的色彩”。

吴奕霏说,其实在嘉庚学院,多的是这样被“灵活”与“新鲜”打动的时候。譬如,早在开设微专业之前,关于“专业”,嘉庚学院还有一项“出圈”政策——那是22年前的2003年11月,学校创办之初,面对一名学生提出的转专业申请,校方听了进去并迅速调研,随即推出在当时国内高校中数一数二灵活的转专业制度。如今,每年都有许多勇敢追梦的学子通过这一政策,找到自己真正热爱的专业和方向,包括吴奕霏,“我入学时考取的是‘国际商务’专业,后来转到‘会计学’专业”。

“给予学生转专业的权利,是学校始终坚持的一项政策,其出发点是贯彻因材施教的教育原则,充分尊重学生的自主选择和个性发展,培养具有创新能力的高素质人才。”校方表示,只要学校教学资源许可,学生符合学校规定的转专业条件就可转入心仪的专业。转专业政策宽松,转入无考核(除个别热门专业外)。

学用结合 让教育对接真实世界

“按需成长”,“按”的不仅是学生的个性化需求,更是社会发展的时代需求。

在嘉庚学院,创新创业教育是融入每个学子成长轨迹的必修课程。这种教育理念的落地生根,源于学校构建的一套精密且高效的教育生态,将实践教学贯穿课程体系全程,为学子搭建起全方位的成长平台;完善的实验室配套和工业实训基地,成为学生强化动手能力的优越阵地;专门搭建的“大创”项目赋能平台,形成多学科、多方向的交叉融合机制,让师生团队和资源充分对接,形成合力……走进校园,你会发现,就连散落在校园各处的咖啡厅,都被开辟成创业空间,由学生自主经营。

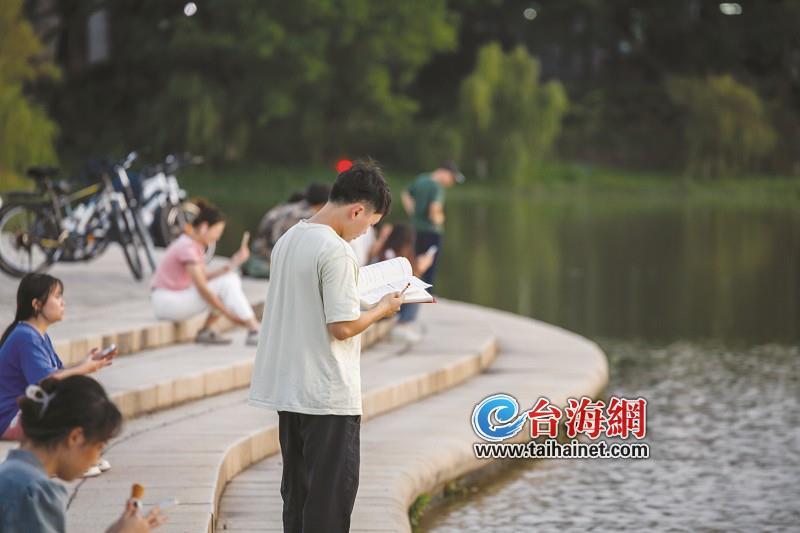

每年都要被羡慕一下的春秋假制度,也为这种学用结合提供了绝佳的时间窗口。春秋两季分别长达9天左右的假期,被嘉庚学子们赋予多元意义——有人在山河壮阔中开阔视野;有人在服务社会中践行责任;有人参与竞赛、开展调研,在实践探索中提升能力。这些多彩的假期生活与日常教学相互呼应,形成“学中做、做中学”的良性循环。

值得一提的是,该校的春秋假制度自2007—2008学年开始设立,其初衷是避免黄金周调课给教学造成干扰,同时帮助学生放松身心。虽然有春秋假,但学生一年放假总量并没有变化。

用户思维 提供个性化支持

“这里美的不仅仅是风景。这里‘以学生为中心’的办学理念和开放的学术环境让我有勇气朝着我的热爱出发,这里鲜明的专业特色和开明的老师不断地为我的热爱加码。”该校国际商务学院校友朱伟铭在2023年毕业离校之际有感而发。事实上,这种来自“用户”的由衷满意甚至获得了权威认定——

2023年,教育部高校招生阳光工程指定平台“阳光高考网”公布全国本科高校的院校满意度,嘉庚学院综合满意度和四川大学、哈尔滨工业大学、武汉大学等多所“双一流”高校并列全国第二十名,在福建省和厦门大学并列第一。同时,环境满意度并列排名全国第一。

满意源于用心,更关乎努力。作为一所不一样的大学,嘉庚学院的每位教师都拥有独立办公室,超牛的硬件条件保证了“教师答疑制度”的顺利实行——每位教师每周都要安排3次,每次2课时的答疑时间,开门欢迎学生面对面深入交流。

还有大学体育,这种似乎并不被以“主要”看待的课程也设计出了让学生想上、抢上,津津乐道又技能值加满的模式——在这里,体育课的上课内容不是课表排什么,学生就上什么,而是俱乐部制,将学习的选择权交给学生。

目前该校开设有高尔夫球、自由搏击、普拉提、射艺等20多个体育项目,学生可以根据选课通知、结合兴趣爱好及参与时间,自主选择俱乐部加入学习。也就是说,在嘉庚学院,学生可以通过划龙舟、打高尔夫、跑马拉松获得学分。

记者观察

灵活背后是坚守“把学生放在学校‘中心’”

“我们希望能办一所在行政上删繁就简的大学,这样,就可以把尽可能多的注意力放在培养学生上,把学生放在学校‘中心’。”厦门大学嘉庚学院院长王瑞芳的这句话,道出了这所不一样大学创新发展的精神密码。

2003年,经教育部批准,由教育部直属重点高校厦门大学与厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办厦门大学嘉庚学院,并按新机制、新模式运作。作为一所应用型综合性大学,该校跨越发展20多年,已经发展成一所拥有54个专业、在校本科生近20000人、硕士研究生90人(与厦门大学联合培养)的综合性大学。

办学以来,厦门大学嘉庚学院胸怀建设优质大学的高远愿景,立足规范,追求创新,为提高学生的综合素质开展了一系列的教育改革。在成就不一样的大学这条路上,变的是灵活多样的教育形式与方法,不变的是对学生需求的敏锐洞察与积极回应,是“以学生为中心”的初心坚守,是面向市场办学、服务社会发展的使命担当。

这种坚守引领厦门大学嘉庚学院走出了独特的办学之路,也让来自全国各地越来越多的学子享受到优质的高等教育,成为更好的自己。