“这里美的不止是风景。”在众多嘉庚学子心中,最闪亮的风景当属那些默默奉献的老师们。在“嘉”里,老师们因材施教,尊重学生的个性和兴趣,用日复一日的坚守与付出,诠释着“高水平、重职责、有爱心”的深刻内涵。

9月10日是我国第41个教师节,让我们跟随嘉庚学子的笔触,一同去看看他们眼中老师们的“魔法时刻”,感受那份真挚纯粹的祝福与感恩。

林恩欣:他们把对学生的关心藏在每一堂课、每一次答疑里

林恩欣参加支教活动

“如果要用一个词概括我‘嘉’的老师,我一定会毫不犹豫地说出‘可爱’——这份可爱藏在无数个反差瞬间之中。”人文与传播学院2022级学生林恩欣谈到老师们时,言语间充满敬意。

“老师们不仅平易近人,还风趣幽默。”林恩欣透露,为了让学生吃透一个知识点,老师们会反复打磨案例,将抽象理论化作生动故事;当学生陷入迷茫困惑时,他们又会化身耐心的倾听者。在她看来,无论是站在讲台上传道授业的专业课老师,还是陪着学生在社团里摸爬滚打的指导老师,都在用独有的方式诠释教育的意义——他们秉持“授人以鱼不如授人以渔”的用心,手把手教学生掌握自主前行的本领,把对学生的关心藏在每一堂课、每一次答疑里。

这种既靠谱又亲切的模样,让林恩欣对老师们肃然起敬,也在她心中悄悄种下“想成为这样的人”的种子。去年暑期,林恩欣踏上乡村支教之路,当她真正站在三尺讲台上,面对孩子们渴望知识的眼神时,才读懂了“可爱”背后的重量。她说:“老师们的‘可爱’从来不是简单的反差萌,而是对职业的敬畏与热忱,是即便燃烧自己,也要一点点照亮学生的真心。”

恰逢教师节,林恩欣向老师们送上祝福:“愿你们永远被岁月温柔以待,万事顺遂,笑容常在!”

陈梓涵:他们既有严谨治学的专业风范,又有润物无声的细腻关怀

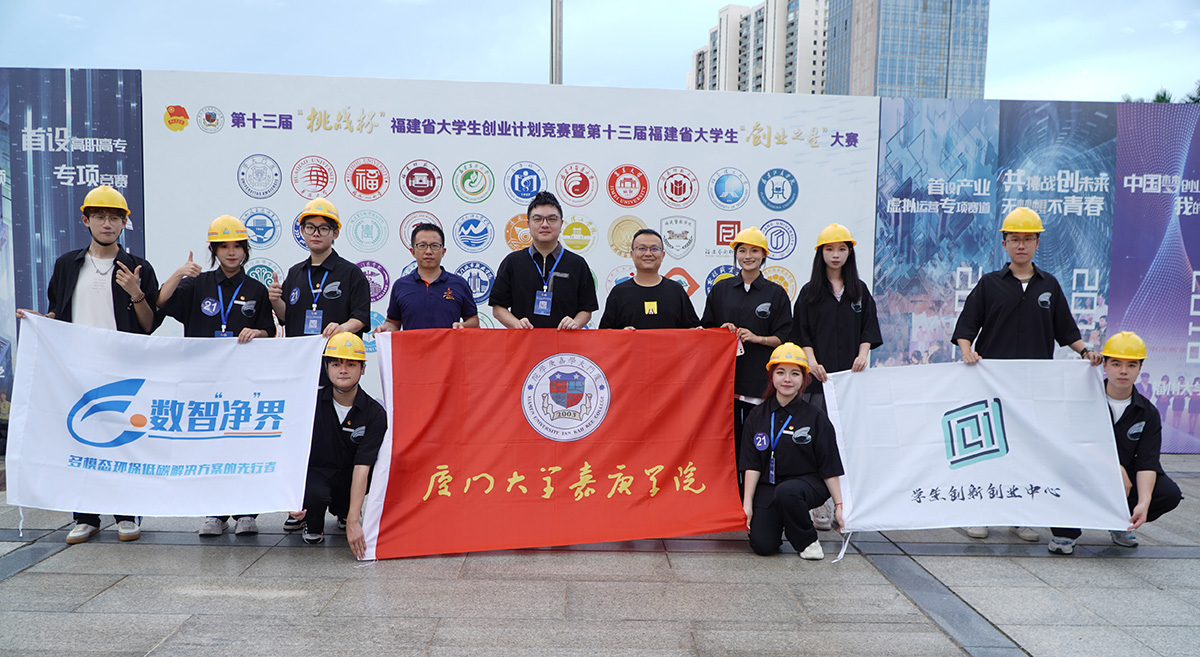

陈梓涵所在的“数智净界”团队

“在我的心目中,嘉庚学院是个温暖的地方。”在信息科学与技术学院2022级陈梓涵看来,校园里的老师是这份“温度”的核心——他们既有严谨治学的专业风范,又有润物无声的细腻关怀。

最让陈梓涵难忘的,是一次比赛失利后老师给予的“不指责的温暖”。“当时我因为一个小小的失误,影响了整个团队的成绩,公布结果时,我恨不得找个地缝钻进去。”他回忆道,自责和焦虑像潮水般涌来,甚至偷偷怀疑自己“是不是根本没资格参加这类挑战”。可就在他低着头不敢面对老师和队友时,老师轻轻走到他身边,没有一句批评,只是拍了拍他的肩膀,说:“不要放在心上,下次一定会更好。”

这句简单的安慰,却像一束光,瞬间驱散了陈梓涵心中的阴霾。“那一刻我才明白,老师给我的不只是鼓励,更是‘我知道你尽力了’的理解。”也正是这份温暖,让他重新拾起信心,更在后来的日子里学会:面对挫折时,不必苛责自己,勇敢正视、继续向前,才是对失误最好的弥补。

陈星羽:他们用真心陪伴我们成长

陈星羽积极参加校园活动

“我遇到的老师都是无比亲切友好的,他们的温暖与负责是我最珍贵的记忆。”会计与金融学院2023级学子陈星羽在谈起“嘉”里的老师时,总是心怀感激。

作为一名转专业的学生,陈星羽体验了前后两个学院的双份温暖。“我遇到的两位辅导员都很关心我。她们总能及时察觉我的困惑,并耐心开导。”她透露,刚转入会计与金融学院时,自己并不是很适应,有一次情绪低落、状态很不好,辅导员陈亚鹏敏锐地察觉到了她的异样,并主动找她聊天,根据自己的经历为她提供解决的方法。她笑着说:“陈老师就像一位温馨的大姐姐,那种亲切感,让我慢慢地适应了新专业。”

陈星羽还表示:“不仅是辅导员,无论是专业课还是其他类型的任课老师都严谨又亲和。课堂上,他们用生动案例拆解复杂知识点,让晦涩难懂的专业知识变得通俗易懂;课后,老师们也不厌其烦地为学生答疑解惑。感觉老师们都在用真心陪伴我们成长。”

老师们的温暖与负责,不仅让陈星羽在学业上稳步前行,更在她心中种下了一颗关于爱与责任的种子。她希望未来自己也能将这份温暖传递下去,用真心去关怀身边的人。

翁佳灵:他们让课堂不止于课本

英语语言文化学院同伴教育中心成立

“转眼间,已是来到‘嘉’的第二个秋天,我也从懵懂的新生,成为新生口中的学姐。”英语语言文化学院2024级学子翁佳灵说,这份成长的背后,是师长们一路的引领与陪伴。

“英语+任何技能=王炸!”翁佳灵坦言,“嘉”里的老师让她真切领悟到这句话的深意。她透露,老师们用宽广的视野打破知识的边界,让课堂不止于课本,成为探索世界的窗口。“老师们从不局限于‘标准答案’,而是慷慨分享人生的辽阔与可能,让我渐渐明白:‘世界不止一面,人生也不止一答’。”

和专任教师一样,辅导员许修棋的鼓励,也是翁佳灵成长路上的温暖底色。现在,她依然清楚地记得大一那年参加的“班委培训”。那场特别的培训实则是精心“伪装”的组织纳新会,而她也由此机缘巧合地加入了英语语言文化学院同伴教育中心(该中心成立于2024年,旨在通过同龄人之间的互相教育来传播生殖健康、艾滋病预防、大学生恋爱观、非暴力沟通等方面的知识),就此开启了一段充满惊喜与蜕变的成长之旅。在许修棋的指导下,翁佳灵逐渐变得自信从容。她说:“从在会议室反复磨课,到走进教室、走向校园分享,原本胆怯的我慢慢地敢于发出自己的声音。”

在翁佳灵眼中,“嘉”的温暖不仅限于课堂之上与师长之间。免费发放的荔枝、鱼宴,老师们固定的答疑时间……这些看似细碎平常的点滴日常,无一不藏着学校对学生那份深沉的心意。翁佳灵感叹说:“在‘嘉’里,‘以学生为中心’从来都不是一句空洞的理念,而是切切实实落在生活各处的关怀。”

薛敬腾:他们比我想象中的还亲切和敬业

“离家近,教学资源丰富。”这是法学院2025级新生薛敬腾选择嘉庚学院的原因。入学报到后,他发现这里的老师比他想象中的还要亲切和敬业。

入学以来,辅导员的细心关怀让他印象深刻。“我向辅导员请教大学规划,她立刻就与我耐心约谈。”薛敬腾说道,尽管对于大学规划他还有些懵懂,但辅导员的耐心指导,让他心里有了方向。他打算在大学积极参与学生组织活动,投身班级事务,丰富自己的校园生活。

尽管还未正式与学科老师碰面,但通过查看课表和在学校官网了解到的信息,薛敬腾对他们充满了敬佩与期待。“我看到我们学院里很多老师在各自领域都颇有建树。”薛敬腾眼中闪烁着光芒,“就拿行政管理专业来说,主体课程涉及政治学、管理学等,我能感觉到老师们会带领我在这些领域进行深入探索,带来融合性的知识体验。”他相信,在老师们的引领下,自己不仅能扎实掌握专业知识,还能培养独特的思维方式和解决实际问题的能力。

除了学术方面,薛敬腾也留意到老师们对学生生活的关心。“听学长学姐说,我们学校有教师答疑制度,可以去找老师们答疑解惑;老师们会经常组织各类活动,鼓励我们全面发展。感觉在嘉庚学院,学习和生活都会很精彩。”

戴慧敏:他们以智慧与热忱照亮学子的未来

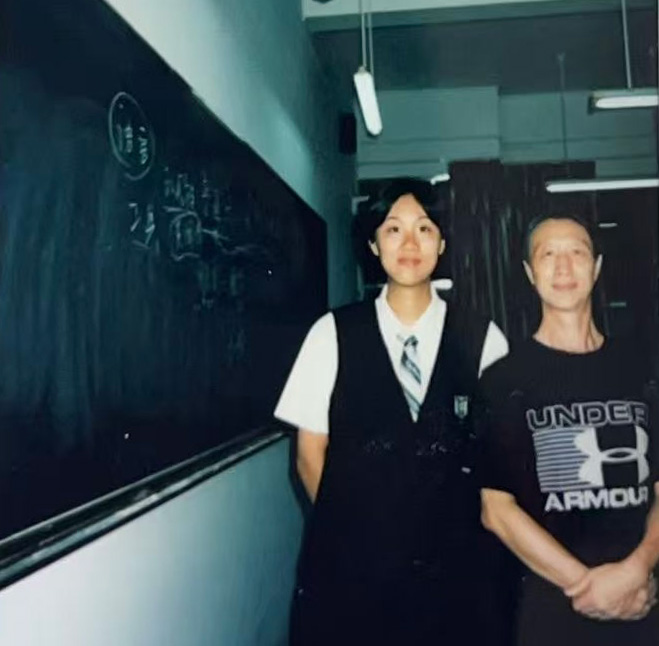

戴慧敏(左)和张海波教授

“他们严谨治学,课堂讲解深入浅出、循循善诱;他们亦师亦友,在我入伍前给予鼓励,返校后又耐心帮助我适应学业、融入校园。”管理学院2025届校友戴慧敏说,无论是学术探讨还是人生选择,老师们始终以温暖的关怀和坚定的支持,陪伴她跨越迷茫、笃定前行。

在戴慧敏的记忆深处,始终镌刻着一位教授的身影——英语语言文化学院张海波教授。“他不仅是一名英语老师,也是一名真正的舞者。”初入大学的第一堂英语课,戴慧敏便对张老师印象深刻,“年过花甲的他,依然保持着舞者的体态与风华。作为曾经的知青,他将那个年代的认真与热忱带进了课堂,每一个单词、每一段课文,都讲得一丝不苟。”

2021年,戴慧敏因入伍暂别“嘉园”,卸任英语课助教的她,怀着歉意跟张海波教授辞行。“没有想到,张老师微笑着说,参军曾是他年少梦想,为我能替他实现而欣慰。带着他的祝福,我开启了军旅生活。”两年后复学,戴慧敏惊喜地发现后续的英语课仍由张海波执教。

毕业了,戴慧敏对老师们的感激愈发深厚。在教师节到来之际,她想对张海波等“嘉”里的老师们说:“身体健康、工作顺遂,以智慧与热忱照亮更多学子的未来!”

黄友坤:他们让我在收获知识的同时,感受到了家人般温暖

前排黄友坤(左)与周亮老师(右)

“在‘嘉’的岁月里,老师们总是给我亲切、友善的印象,我时刻感受到我们不仅是师生,更是朋友。”谈及在“嘉”时光,环境科学与工程学院2024届校友黄友坤说,那份师生间的温暖情谊,即便毕业多年仍清晰如初。

“老师们不仅在学业上给予帮助,也在人生道路上给予宝贵的指导和温暖的鼓励。”黄友坤坦言,正是这份亦师亦友的感情,让自己在收获知识的同时,更感受到了家人般的温暖,“这份温暖,成了我后来面对挑战时的底气”。

说起与老师相处的暖心故事,黄友坤总会想起暑期实践中和环境科学与工程学院周亮老师一起种植红树林的经历。“那是我第一次跟随周老师参加红树林种植,看着泥泞的滩涂,我心里满是犹豫和恐惧,脚像被钉在原地,迟迟不敢迈步。”黄友坤回忆道,就在自己纠结时,周亮老师仿佛看穿了他的心思,笑着率先踩进泥滩,稳稳地朝前走了几步,转头对他说:“前路安全。”

简单的一句话,却像一颗“定心丸”。黄友坤深吸一口气,调整好心态,跟着老师的脚步走进泥滩,亲手种下了人生中第一棵红树。“周老师不只是教会我怎么种植红树,更重要的是通过言传身教,让我明白如何面对心中的不确定和恐惧。”时至今日,每当遇到难题,黄友坤总会想起那个泥滩上的场景,老师的鼓励仍在耳边回响,给予他直面挑战的勇气。

毕业后,这份师生情谊更显珍贵。“最近的一次交流,是周亮老师约了已经毕业多年的学长、学姐,还有刚毕业的学弟一起聚餐。”黄友坤笑着说:“饭桌上,大家一同回忆起上学时相处的点点滴滴,分享着各自在学业、工作中的进步与成果。我真切感受到,师生之间的情谊不会因为毕业而褪色,反而会因为许久不见的再见而更加耀眼。”

盛以好:他们的耐心与专业,让我坚定了追求音乐梦想的决心

茱莉亚音乐学院到我校开展大师班

“有梦想的学生很多。而在追梦的路上,伯乐可遇而不可求。”回望大学四年,现于美国波士顿大学(Boston University)攻读博士学位的音乐系2020届校友盛以好,总忍不住感慨母校师长给予的温暖托举。她说:“老师们的支持和鼓励,让我一步步走向了更广阔的音乐天地。”

在盛以好的记忆里,钢琴老师吴瑕是她音乐路上的“引航人”。大二开始系统学习古典主义时期音乐作品时,面对复杂的演奏技巧与深层的作品内涵,她一度感到困惑。“吴老师没有急着让我机械练习,而是一遍遍为我示范演奏,还会详细讲解曲目的创作背景,帮我走进作曲家的内心世界。”

“吴瑕老师给予我的,不仅是专业上的点拨,更有打破胆怯的勇气。”2020年,茱莉亚音乐学院(The Juilliard School)的老师来校开展大师班讲解,面对众多师生与行业前辈,刚入学的盛以好虽有疑问却不敢开口。“就在我犹豫的时候,吴老师看向我,给了我一个肯定的眼神。”正是这个眼神的鼓励,让她鼓起勇气站起来,用英文直接向大师提问,“那一次的突破,让我之后面对挑战时,多了一份敢闯敢试的底气。”

最让盛以好难忘的,是备战21世纪全国英语大赛的经历。当时比赛时间与期末考试临近,双重压力让她一度陷入焦虑,甚至想过放弃。“吴老师看出了我的纠结,不仅帮我梳理时间规划,教我平衡学业与比赛,还鼓励我‘不要局限于专业,要从多维度拓展自己’。”在老师的陪伴与指导下,盛以好重新调整状态,最终自信地站上舞台,完成英文演讲与辩论,成为音乐系首位斩获该赛事全省一等奖的学生。

“每个对决定迷茫、渴望专业托举的时刻,我都得到了老师们回应。”盛以好坦言,音乐系教学团队在她20岁面临人生抉择时,给予关键支持。“是他们的耐心与专业,坚定了我追求音乐梦想的决心,让我有勇气到波士顿攻读博士。”

[编辑:甘丽红]

[校对:王小磊 陈巧恩 樊雨昕]

[审核:彭欢]