“每次出任务,我都会带着厦小嘉玩偶。”

“我背包里必定携带的采访刚需品,是手机和充电宝。”

“那顶洗得发白的蓝色棒球帽,是我最离不开的工作搭子。”

“记者证是我最忠实的伙伴,这不仅是一个身份的象征,更是一份使命的传递。”

……

从初入校园时的青涩懵懂,到在各种活动现场的游刃有余,校园记者们的成长之路,总有这些特别的“搭子”一路相伴。它们或是手中记录的工具,或是身旁无言的陪伴,看似普通,却承载着非凡的意义。在第26个记者节来临之际,让我们一同走近校园记者,探寻那些“记者搭子”背后的动人故事,去感受他们以热爱为笔、以责任为墨的赤诚之心。

01

它是“见证者”

Journalists' Day

装备一直在更换,唯它始终被保留

Journalists' Day

李卓洋

机电工程与自动化学院2023级学子

摄影

记者搭子:相机背带

相机背带见证了李卓洋镜头内外的成长轨迹

出于对摄影的热爱,李卓洋在大一那年就加入了大学生新闻社的摄影工作室。回望三年校园时光,若论始终陪伴他的摄影搭子,他会毫不犹豫地说:“一定是那条相机背带。”

这条背带最初随他的第一台相机而来,三年,1000多个日子,它默默见证了李卓洋无数次举起与放下相机,也记录了他镜头内外的成长轨迹。在持续探索摄影的道路上,李卓洋更换过设备,唯有这条背带始终被他保留。

随着一次次拍摄任务的累积,背带上渐渐留下磨损的印记,也帮助李卓洋坚定了一些关于摄影、关于创作的信念,譬如,摆脱器材执念,回归初心——忽略设备性能优劣,专注于捕捉真实而有意义的画面。

他深知,更好的设备永远在前方,但真正珍贵的,是当下的瞬间与现场。在执行拍摄任务时,李卓洋始终提醒自己:内容永远比工具更重要。当看到自己的作品陆续登上校网等校内外各种平台时,他更加确信这一切的意义。作为一名校园记者,他在这里找到了心灵的归属——并非仅仅“身在校园”,而是与“嘉园”同呼吸、一起成长。

02

它是“职业开关”

Journalists' Day

一戴上它,我就能迅速进入专注、严谨的工作状态

Journalists' Day

丁怡彤

会计与金融学院2023级学子

视频拍摄

记者搭子:蓝色棒球帽

这顶略有褪色的帽子,已陪伴丁怡彤走过无数场户外拍摄

“那顶洗得发白的蓝色棒球帽,是我最离不开的工作搭子。”丁怡彤说,这顶略有褪色的帽子,已陪伴她走过无数场户外拍摄。“我钟爱蓝色,也相信这个颜色能给我带来好运”。

在户外进行长时间的拍摄时,面对暴晒与疲惫,这位特别的伙伴总能给予她慰藉。丁怡彤说,它不仅遮挡烈日,更像是“隐形的共鸣器”,也是“记忆的容器”,承载着她每一次拍摄的点滴:帽檐撑起的小片阴影,构成了她和相机屏幕的“安全区”,让她能清晰校准构图与焦点;吸汗透气的材质,在奔波拍摄时为她留下清爽。更特别的是,它对于丁怡彤来说,就像是一个“职业开关”,“一戴上它,我就能迅速进入专注、严谨的工作状态”。

她也建议校园记者们可以找一件能让自己自然融入工作的物品,作为自己出任务时的伙伴:“它的意义是让你忘记它,专注于记录本身。”对于未来,丁怡彤满怀期盼:“希望我始终保持这份热情,用相机记录更多真实而有温度的故事,让每个故事都如这顶蓝色帽子般,拥有穿透时间的力量”。

03

它是“安心符”

Journalists' Day

陪着我熬过一个又一个打磨作品的深夜

Journalists' Day

董翔军

英语语言文化学院2024级学子

视频拍摄

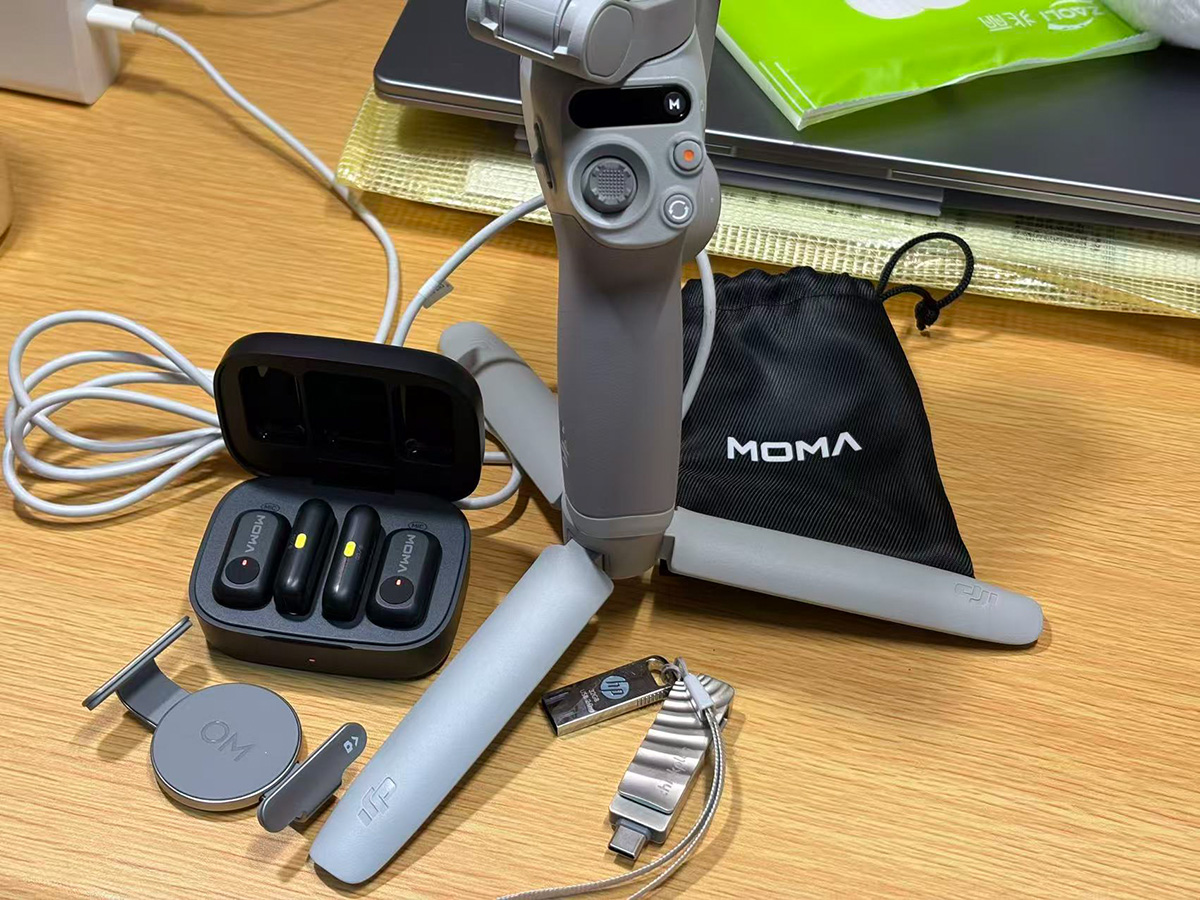

记者搭子:U盘

U盘是被董翔军称为“安心符”的创作搭子

每次剪完视频,董翔军都要靠它稳妥拷贝原分辨率文件。无论是找老师审核,还是去会议室同步素材,它从不含糊。没错,它是U盘,被董翔军称为“安心符”的创作搭子。

曾有过这样的经历:董翔军因一时疏忽忘记带U盘,来回奔波耽误了进度。他说,从此这个小小的物件与他形影不离,陪着他熬过一个又一个打磨作品的深夜。

除了U盘,手机云台和无线降噪麦克风也是董翔军的创作必备好物。他说,只要想起它们,那些熬夜打磨脚本、顶着烈日寻找拍摄角度的画面便会涌上心头,这也坚定了他分享校园之美的初心。

对于想入门学习校园短视频创作的同学,董翔军建议优先准备手机云台和手机兔笼(一种用于手机拍摄的辅助配件):“大多新手都是用手机拍摄,一个平稳的镜头,是一个高质量视频的基础。”

04

它是形象代言

Journalists' Day

承载着无数与“嘉”同行的珍贵记忆

Journalists' Day

吴高捷

管理学院2023级学子

微博运营

记者搭子:厦小嘉玩偶

小嘉玩偶是吴高捷出行时形影不离的陪伴

“每次出任务,我都会带着厦小嘉玩偶。”吴高捷口中的厦小嘉是我校官方虚拟代言人。

对于吴高捷来说,小嘉玩偶不仅是她出行时形影不离的陪伴,更承载着无数与“嘉”同行的珍贵记忆:运动会赛场上,她会举着小嘉与冲刺的运动员、欢呼的观众合影,定格热血瞬间;毕业晚会时,小嘉穿上特别的学士服,与即将远航的“嘉”人道别;中秋佳节,她带着它奔赴月亮桥,让印着校园地标图案的月饼与厦小嘉同框,传递出独特的“嘉”节韵味……每次出行,厦小嘉既是吴高捷内容创作的核心元素,又好似成为了创作的主体。吴高捷以厦小嘉的口吻,用活泼亲切的语言分享着“嘉园”的点滴。

“带着厦小嘉,就仿佛带着学校的代言人,每一篇分享都因此更具代入感。”吴高捷希望可爱的厦小嘉玩偶能陪着她跑遍校园的每一个角落,也希望这一IP形象逐渐成为连接师生、传递校园独特魅力的温暖符号。

05

它是身份象征

Journalists' Day

承载着使命,指引我在采访困境中找到方向

Journalists' Day

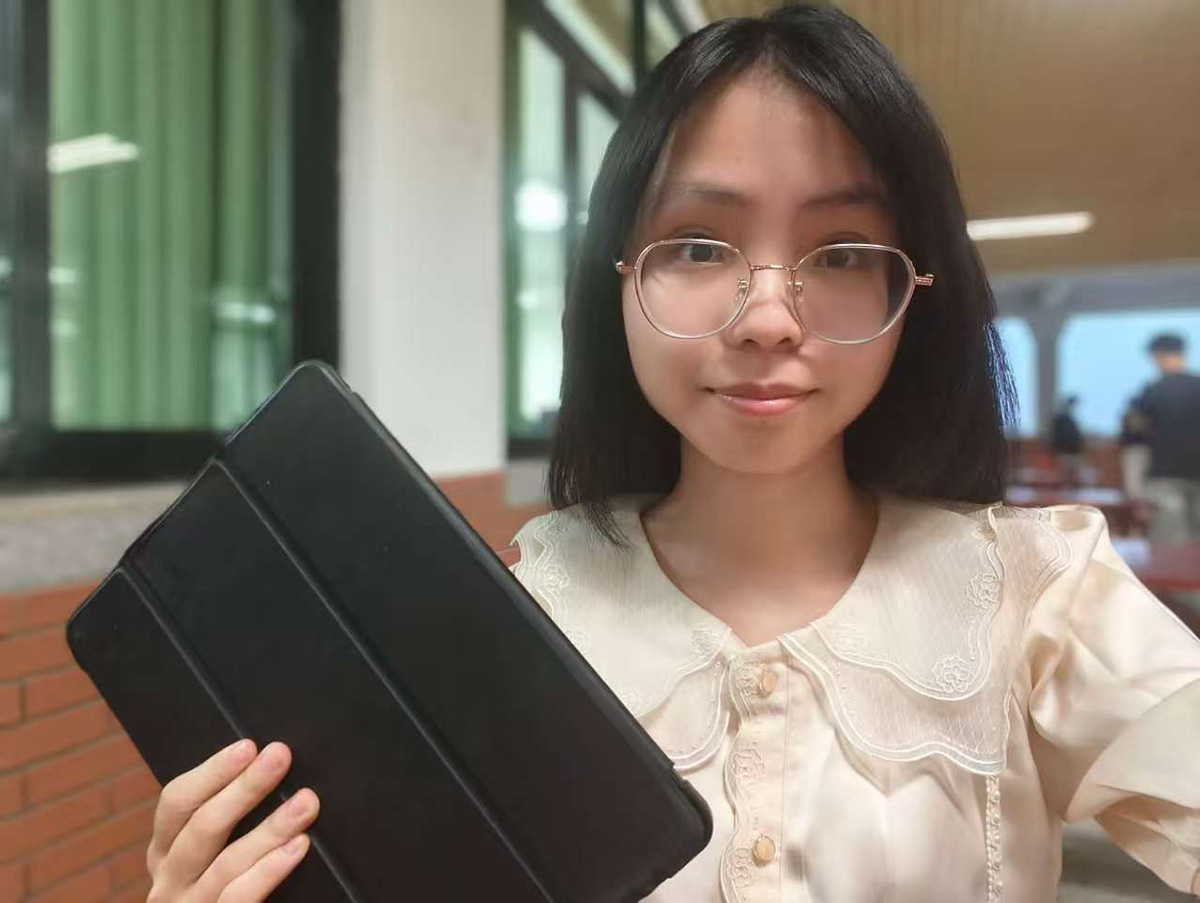

郑晴雯

设计与创意学院2022级学子

微信推文制作

记者搭子:记者证

三年多来,郑晴雯带着记者证穿梭在校园的各个角落

当了三年多校园记者,郑晴雯说,记者证是她最忠实的伙伴。从热闹非凡的迎新现场,到活力四射的运动会,再到氛围庄重的校庆典礼,三年多来,她带着记者证穿梭在校园的各个角落。随着经验的积累,她越发明白记者证所承载的意义——它不仅仅是一个身份的象征,更是一份使命的传递。

“有次参加迎新报道,我的采访过程很不顺利,采访对象不接受采访。”当时的她一度想放弃。但是看着胸前挂着的记者证,郑晴雯意识到,一个真正的记者不会这么轻易放弃。她反思了一下自己的采访方式,或许是当时新生和家长们刚经历长途奔波,身心疲惫,自己过于急切的询问让对方产生了抵触情绪。于是,她改变了策略,先和采访对象熟悉起来,再提出采访问题。通过这次经历,郑晴雯领悟到,记者证赋予她的使命不仅仅是获取信息,更是要学会理解和尊重采访对象,用真诚去打开沟通的大门。

作为设计与创意学院的学子,郑晴雯在新闻工作中,注重最终的视觉表达,将“读者”体验时刻放在心上。每次对推文进行排版时,她都会绞尽脑汁思考如何在最短时间内抓住读者的目光,让他们愿意停留。比如,她会以厦小嘉的口吻和读者亲切对话,巧妙拉近彼此的距离。在她心中,新闻传播不应只是冷冰冰的单向输出,而应是一场能让双方产生互动感、共鸣感的温暖交流。

06

它是“定心丸”

Journalists' Day

是一名记者“留存真实、有据可查”的职业要求

Journalists' Day

吴慧琳

法学院2024级学子

新闻采编

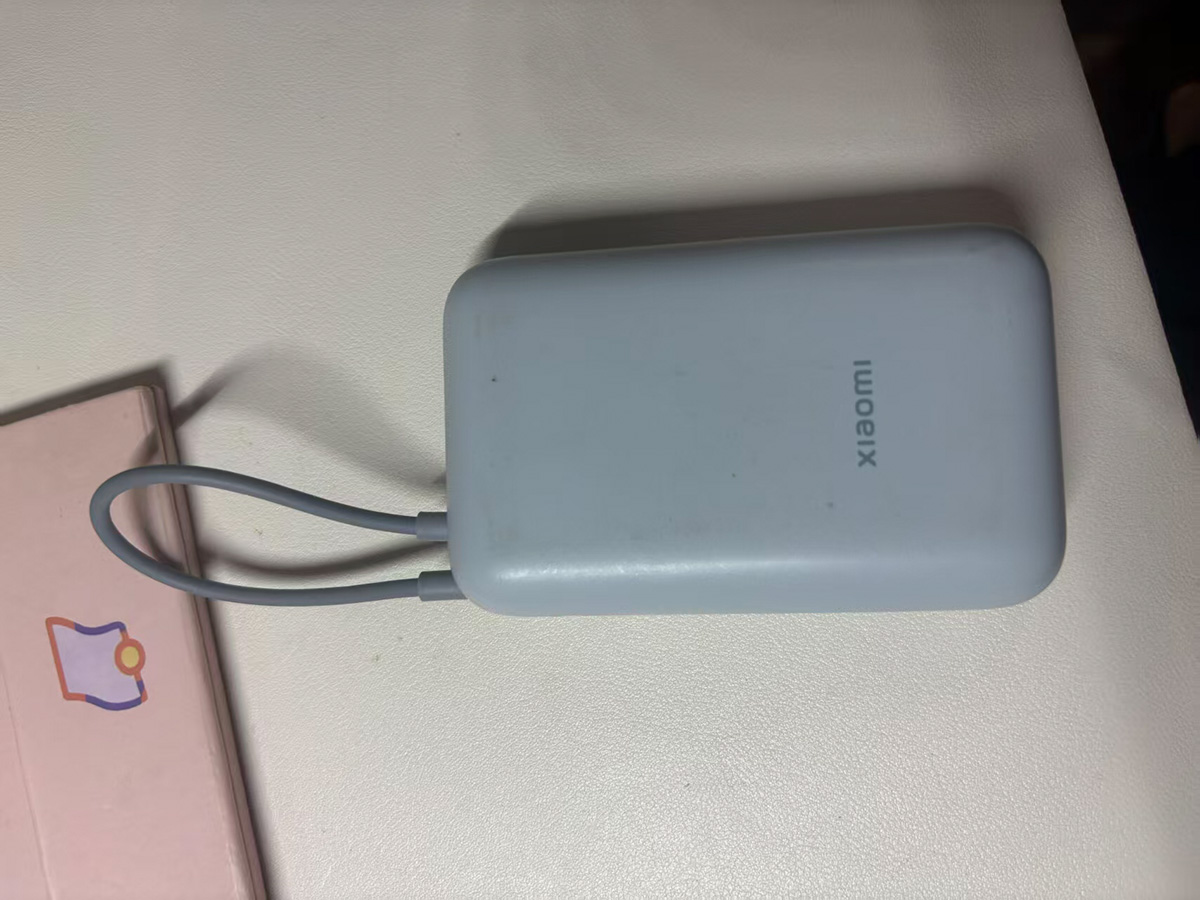

记者搭子:手机、充电宝

出采访任务时,吴慧琳必定携带手机和充电宝

“我背包里必定携带的采访刚需品,是手机和充电宝。”作为一名常常穿梭在活动一线的采写记者,吴慧琳拥有两件能守护她完成工作的法宝。“它们不仅是我的‘采访搭子’,还是一名记者‘留存真实、有据可查’的职业要求。”

吴慧琳认为,手机中的录音功能可以避免关键信息遗漏和记忆偏差;而备忘录则可以辅助快速标注采访重点,为后续撰写稿件提供便利,“这样可以大幅提升稿件撰写的效率”。

手机,为采写工作提供了便利;充电宝,则助力了吴慧琳实现长续航的工作:“有一次,在采访现场,我的手机只剩下10%的电,幸好旁边的同学把充电宝借给了我,不然那次采访任务就泡汤了。”从那以后,充电宝就成了吴慧琳的采访标配,“每次带上它,我就格外安心。”

让“记录”成为习惯,采访时多记具体细节,而非只抄结论性语句;结束后尽快整理素材,标注出可用的金句、数据,避免后续遗忘关键信息;主动复盘每一次采访,在积累中实现提问和记录的进步;别怕修改,多找前辈请教,通过针对性的指导让稿件质量提升更快……对新入门的校园记者,吴慧琳也送上了属于“过来人”的满满经验。

07

它是“百宝箱”

Journalists' Day

湖蓝色的它装着顺利完成任务的魔法

Journalists' Day

吴羽晨

人文与传播学院2023级学子

新闻采写

记者搭子:挎包

背包见证了吴羽晨在校园报道工作中的每一个瞬间

一个湖蓝色的挎包,是校园记者吴羽晨最好的搭子,它见证了他在校园报道工作中的每一个瞬间。

包里常装的是吴羽晨的记者证、用于记录现场和采访大纲的笔记本以及根据不同任务准备的其他物品。“有一次去采访入学报到的新生,而且从早先的信息了解中,我知道他们会是一家四口一起来,于是,我就在挎包里装了四瓶水。”吴羽晨分享道,那次采访报道,他就是借着送水这个小细节,快速拉近了与采访对象的距离,顺利、高效地完成了任务。

对于新成为校园记者的同学们吴羽晨还分享了自己的其他经验,譬如,多和指导老师以及经验丰富的学长学姐交流沟通,快速了解更多需要注意的工作流程和细节,帮助自己更快地适应校园记者的身份。他还鼓励大家,勇敢踏出第一步,在实践中磨砺自己,第一步也许不容易,但踏出以后就会发现其实没有想象的那么难。

08

它是最“嘉”搭档

Journalists' Day

只有内心平静如水,才能通过它传递出内容真正的分量

Journalists' Day

姚铮

信息科学与技术学院2024级学子

电台播音

记者搭子:麦克风

麦克风是姚铮播音路上的最“嘉”搭档

“第一次试音时,紧张远多于兴奋。”回忆起到电台面试的场景,姚铮坦言:“虽然室内空调很足,但被前辈们期待的目光注视着,手心还是止不住冒汗。”

从那时起,麦克风便悄然成为姚铮播音路上的最“嘉”搭档,陪伴他走过一段又一段难忘的旅程。最令他难忘的是前往厦门广电集团广播中心参加“烽火记忆 一鹭长存”红色经典诵读活动。他说:“置身于专业录音室,我用面前的麦克风,朗读着校主陈嘉庚先生的爱国书信。那一刻,我感受更多的是作为嘉庚人的荣幸。此时,这个‘老搭档’有了更特别的分量。”

如今,麦克风于他而言,恰似“一片平静的湖水”。“只有内心平静如水,才能通过它传递出内容真正的分量。”他认为,作为播音员,即便状态欠佳,也必须时刻保持专业的输出。而某次节目播出后,有位老师跟他反馈:“下班路上听你的节目,会觉得格外平静。”这简单的一句话,让他深切体会到,认真做好每一件事,竟能给人带来慰藉与安宁。

在姚铮心中,记者搭子可不局限于实实在在的物件,也可以是一份“敢于精益求精的认真”。“这种‘不敷衍’的惯性,才是电台给予我们最珍贵的礼物。”他笑着说:“无论未来走向哪里,这份态度都会让每一个平凡时刻,焕发专业的光彩。”

09

它是“全能伙伴”

Journalists' Day

见证我的成长,更在无数个关键时刻为我提供支撑

Journalists' Day

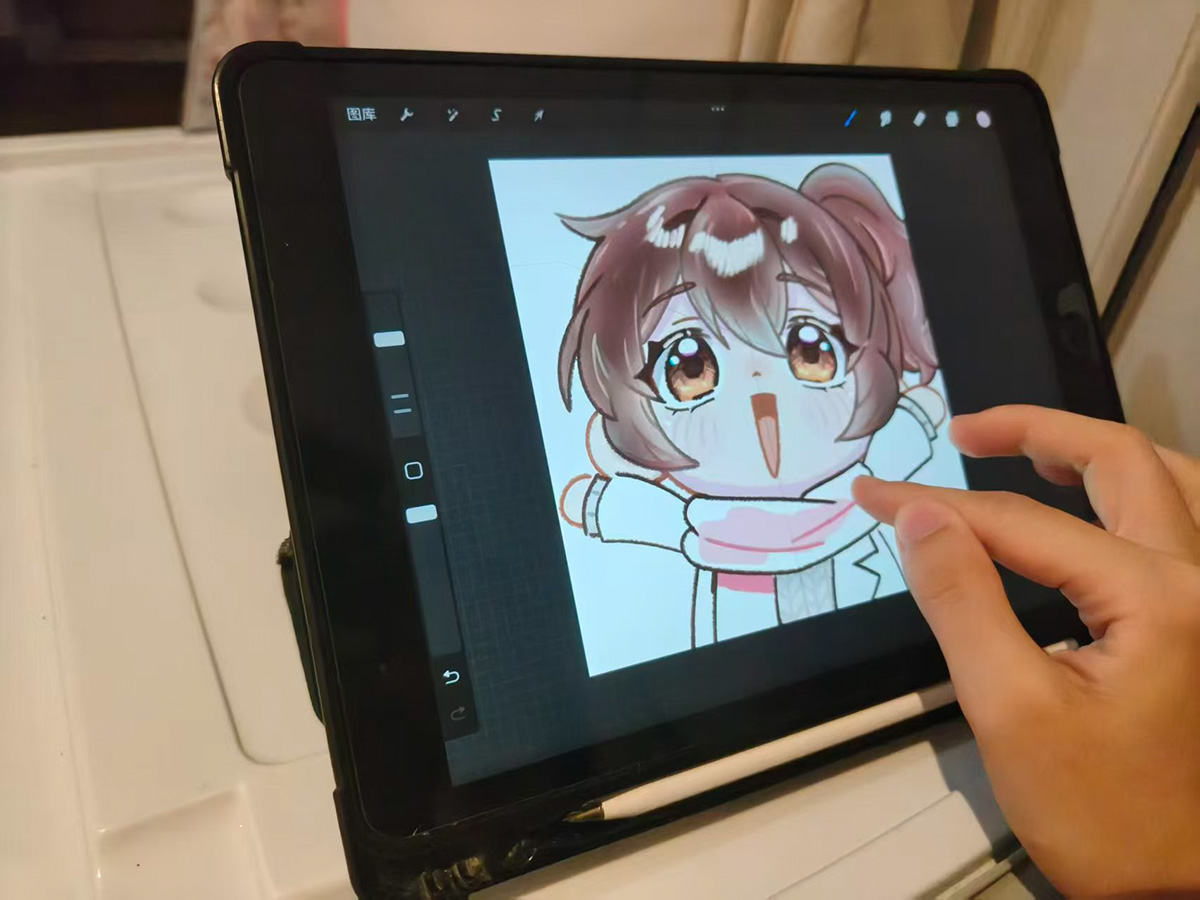

黄怡琳

人文与传播学院2023级学子

视觉设计

记者搭子:平板电脑

平板电脑是黄怡琳形影不离的伙伴

谈及在手绘或设计过程中必备的物品,黄怡琳毫不犹豫地指向了这台搭配手写笔的平板电脑——这是她形影不离的伙伴,她说:“我几乎到哪都带着它。无论是画图、做设计、快速完成老师提出的修改意见,还是平时记课堂笔记、查阅资料,它都能搞定”。

这位便携的“搭子”,让黄怡琳可以随时随地进入创作状态,图书馆、咖啡厅甚至宿舍床上,都能成为她的工作间。不过,完美的伙伴也有“掉链子”的时候:“有次忘记提前充电,导致平板没电,恰逢小组讨论需要基于我的草图展开,无奈之下只能用手绘替代,不仅耗时,还拖慢了整体的进度。”这次教训,让她养成了睡前必充电的习惯。

对于黄怡琳来说,这台平板电脑早已不是冰冷的电子设备,而是陪伴她度过大学时光的“全能伙伴”。它见证着她的学习成长,承载着她的创作灵感,更在无数个关键时刻为她提供支撑,成为她背包里最珍贵的“宝藏”。

作为“入行”三年的校园记者,黄怡琳建议刚入门的新记者也可以选择配备合适的设备以提升产出的效率,“不懂的知识,可以善用网络寻找学习资源。大胆尝试,多实践,请相信自己能做到!”

[编辑:甘丽红 陈巧恩 樊雨昕]

[校对:王小磊]

[审核:彭欢]